记者手记:当这场创新大赛从“评作品”转向“拼实力”

发布日期: 2025.08.21

赛场电子屏上,90分钟的倒计时开始启动,呼和浩特市第二中学学生陈熙泽立刻拿起面前的任务书和材料,着手设计制作一个应用于高落差区域的运载装置。

告别 “带作品答辩”、以“限时解题”现场比拼——在内蒙古呼和浩特日前举行的第39届全国青少年科技创新大赛上,创新的赛制引发关注。“动手完成任务的过程很有意思,比赛变得更有挑战性。”陈熙泽说。

不再接受低龄段少年儿童参赛,面向15至24岁青少年;取消对选手创新作品的评价,注重现场能力考察;取消一、二、三等奖,排名前10%的选手获颁中国科协主席奖……今年的全国赛导向鲜明,“靠一件作品胜出”成为过去。

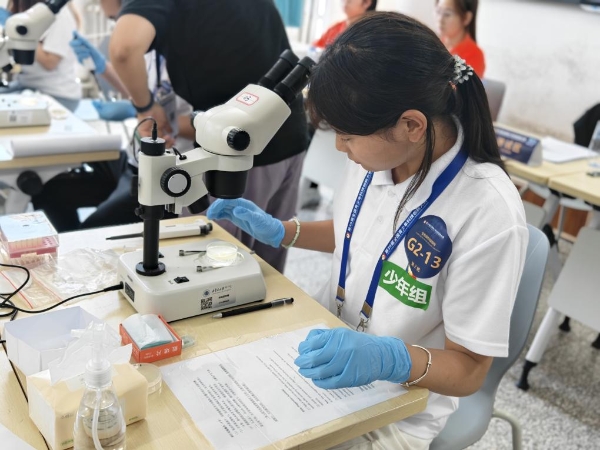

选手正在参加个人挑战活动。新华社记者 温竞华 摄

以前,从地方赛到全国赛,青少年科技创新大赛都通过“评作品”选拔人才,出现了个别获奖作品水平超出选手实际年龄能力的情况,一度被质疑是拼资源、拼家长的“秀场”。

中国科协青少年科技中心主任辛兵说:“改革就是要为大赛摘‘帽子’、去功利化,回归托举青少年创新人才成长的初心,鼓励真正对科学有兴趣、有志向的孩子在这个平台锤炼能力、获得支持,为建成科技强国培育后备力量。”

从数字文档分析到生物遗传功能探秘,从粮食仓储方案设计到电子发光织物的设计和制作……记者在现场了解到,挑战赛题由全国学会组织院士专家精心设计,强调学科交叉融合。选手需参加个人与团队挑战,题目现场公布、限时完成,评分采用客观量化标准。

“面向国家科技战略方向和产业一线‘真需求’,让选手在解‘真问题’中展现真水平。”一位评委说,新赛制更有利于综合考察选手们知识应用、动手实践与创新能力。

澳门濠江中学附属英才学校高中生郑语涵接连参加了三场个人赛。“我希望大学就读工程类专业,特别需要交叉学科的知识和综合实践的能力,这种以赛促学的方式很有意义。”她说。

有限的时间和资源、并不熟悉的学科、随机分配的组员……团队比赛对选手的沟通协作能力是一场大考。

“生物多样性评价与自然声景营造”任务赛持续了9个小时。核查完每一项细分任务的完成情况,南昌大学本科生黄玉豪所在团队的5位成员忍不住击掌相庆。

“我们要现场学习处理200多条鸟鸣声的音频数据,整个团队花了一上午,终于啃下了这块‘硬骨头’!”黄玉豪说。

完成团队挑战任务后,黄玉豪(右二)和团队成员们击掌相庆。新华社记者 温竞华 摄

“真实的科研没有那么多激动人心,只有坐得住冷板凳才能成功。我们特别设置了一些枯燥的环节,培养选手们的耐心和韧性。”该任务的评审专家说。

令选手兴奋的,还有大赛增设的“青少年成长支持计划”双选会。40家央国企、民营高新技术企业、外资企业、基金会等,将在赛后为优秀选手提供从校园到社会的持续支持。

各个展位前,手握简历和创新成果的选手排起长队。湖南自贸试验区环球细胞库有限公司收获了30多份简历,最终将有6名同学获得包括企业实习、参与项目研发、个性化培养在内的多项支持。

双选会上,选手和北京茅以升科技教育基金会工作人员交流。新华社记者 温竞华 摄

“通过大赛平台,学生们可以了解产业在关注什么,企业也能更好地对接到符合需求的创新人才。”该公司联合创始人黄安琪说。

体验、交流、收获、成长。5天的赛程虽然结束,但科学热情与创新梦想,正在这个夏天蓬勃生长。(记者温竞华、侯维轶)

来源:新华社