你的科创“搭子”已就位!实践破冰,中俄青年燃动冰城

发布日期: 2025.10.31

“科技为舟载天下,人文作楫济未来”。作为中国科协2025“开放合作月”的重要活动之一,中外大学生科创伙伴行动暨首届中俄大学生科技人文交流活动在哈尔滨举办。来自中国和俄罗斯的院士专家以及33所高校的近150名大学生共同奏响科技与人文的交响曲,让我一起回顾活动的精彩瞬间,见证青春力量与创新火花的碰撞。一起看→

10月24日到26日,“青创未来”中外大学生科创伙伴行动暨首届中俄大学生科技人文交流活动(以下简称“青创未来”)在哈尔滨举办。活动的主题是“向北开放新高地,科技筑梦创未来”。

本次活动以大学生科技赛事、前沿科技报告、科创活动和社会实践为载体,聚焦专业能力提升、开拓学术视野、增长社会经验和提升跨文化沟通合作能力,汇聚了来自中国和俄罗斯的院士专家以及33所高校的近150名大学生。活动由中国科协青少年科技中心主办,黑龙江省科学技术协会、哈尔滨工业大学承办。

聚集青年力量,奏响科技与人文的交响

科技人文交流是推动双边关系持续发展的不竭动力。深秋时节的哈尔滨,寒意无法阻挡交流的热情,一次难忘的科学与人文交融之旅就此展开。在哈尔滨工业大学,“青创未来”为中俄青年搭建平台,以科技为桥、以人文为纽带,助力他们成为“科创路上的同行者”“人文交流的传播者”和“一带一路的建设者”,以科技跨越国界,以理解深化友谊,以行动回应时代。

参加活动的俄罗斯科工联副主席、第一书记德鲁卡连科·谢尔盖·彼得洛维奇表示:“在科技飞速发展、全球挑战层出不穷的时代,青年的活力与创造力正不断促进俄中两国合作的深化,为联合研究开拓新的前景。”

启动式上,在中俄科技合作、基础学科联合培养等方面做出杰出贡献的中国政府友谊奖获得者安纳托利教授通过视频寄语,称赞此次活动为“两国共育科技人才、促进民心相通的生动实践”。

动手,交锋,碰撞!

青创未来实践课“玩”出国际友谊

在格斗机器人竞赛、智能车拆装体验、制作简易八木天线等实践课程中,中俄学生通过协作迅速建立起默契与合作。

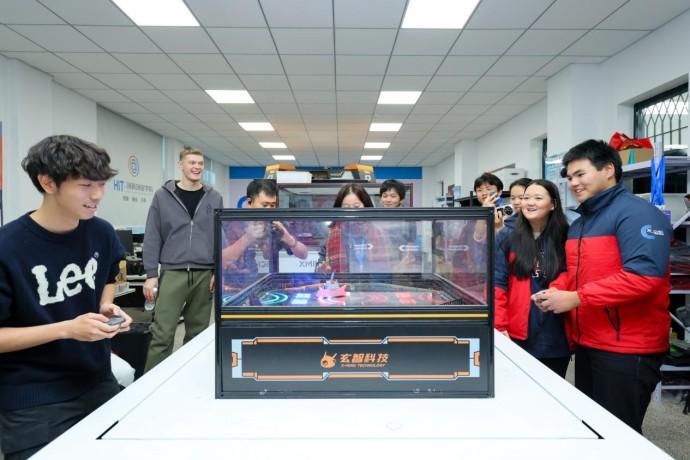

在哈尔滨工业大学格物楼教室中,一场别开生面的格斗机器人比赛正在如火如荼地进行中。同学们将玻璃“竞技场”层层围住,场内两个小小的机器人“战况”胶着。

这是此次活动的格斗机器人实践体验环节。中国和俄罗斯的同学们经过理论学习、拼装体验后,正在检验自己的科创成果。“经过比拼,我宣布这支小队获胜!”几轮比赛后,来自华南师范大学的陈子健和正就读于哈尔滨师范大学的俄罗斯同学大山暂时领先。

中俄学生体验“格斗机器人”友谊赛

“对于对机器人感兴趣但是又很少有机会接触到的同学来说,这次活动是一个很好的体验。”陈子健说,“拼装机器人的过程里,我们一直在互相帮助。虽然思维方式不同,但这样的不同反而更适合进行合作,互补是解决科技问题的重要推力。”在拼装机器人的过程里,他们遇到了零件无法对准的问题,大山选择多看几遍教程,而陈子健更愿意自己动手拆开,按照自己的理解重新组装。

大山(左)和陈子健(右)正在拼装机器人

来自俄罗斯的塔蒂阿娜首次参与技术类项目:“起初我完全不懂零件的功能,也不知道该如何连接它们。但中国队友和导师们非常耐心,他们给我们准备了详细的视频教程,并在遇到困难时一步步指导我们,让我感受到温暖的归属感。”

交流的意义,是传达心声

在智能车实践体验的教室中,时不时爆发出阵阵笑声,同学们围坐在桌边,用中文、英语、翻译软件甚至肢体语言热烈交流。

“我发现,尽管存在语言障碍,但我们可以一起学习、工作并相互理解。”来自俄罗斯的丽塔说。因为对科技的共同兴趣,丽塔和中国同学们总能找到办法克服语言障碍,一起完成实践挑战任务。

天津工业大学万雪媂此前很少有机会接触俄罗斯同学,而这次活动破除了她对俄罗斯同学“高冷”的印象,感受到了他们可爱、热情的一面:“比如跟我同一小组的丽塔,她非常有趣,也会主动和我们交流,让我感觉非常亲切。”在俄罗斯同学身上,万雪媂看到了率真、直爽的个性,实事求是、求真务实的科研习惯,即使来自不同专业,但因为有着共同兴趣,他们依然能够迅速破冰成为关系密切的朋友。

户外无线电测向实践体验

来自哈尔滨工业大学的冯灿琳表示,不管用什么样的方式,只要能把自己的想法传达给对方就足够了,这就是交流的意义。在科技如此发达的今天,语言的隔阂已经完全不是问题。

在第二天的活动中,中俄学生一起参观了侵华日军第七三一部队罪证陈列馆。2025年是中国人民抗日战争、苏联伟大卫国战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,这段共同的历史记忆,让两国青年在参观后感慨万千,携手铭记历史、珍视和平。

一次关于未来的预演

三天的时光转瞬即逝,但“青创未来”所播下的种子,正在中俄青年心中生根发芽。

冯灿琳希望成为一名“桥梁型”科研工作者,参与国际大科学项目。塔蒂阿娜被启动式上航天领域的主旨报告触动,期待未来能参与中俄合作项目,融合科技、管理与国际交流。

哈尔滨工业大学物理学院院长田浩认为,以科技社团为载体的交流具有独特优势,“同龄人交流更有活力,思想更开放”。他期待未来从中俄社团交流扩展至更多国际区域。

中国科协青少年科技中心也正探索将本次活动资源转化为中俄英三语课程,通过“一带一路”虚拟科学中心实现线上线下相结合的中外大学生科技人文交流新模式。

三天相聚,是一次关于未来的预演。在哈尔滨这片承载着中俄友谊传统的土地上,两国青年用代码与算法沟通,用螺丝刀与电路板协作,用真诚与笑容破冰。

两国青年不仅在格斗机器人的竞技中领略了工程的魅力,在智能车的飞驰中感受了创新的速度,更在历史的沉思中更加坚定科技向上向善。在2025年深秋的这次相聚中,他们结下的友谊、建立的互信、萌生的合作构想,将成为中俄两国科技合作与人文交流中最具活力的纽带,为构建人类命运共同体贡献出坚实而温暖的青春力量。

来源:中国科协之声微信公众号