孙昌璞院士:用科学责任守护创新发展的“两翼”

发布日期: 2025.07.25

中国科协供图

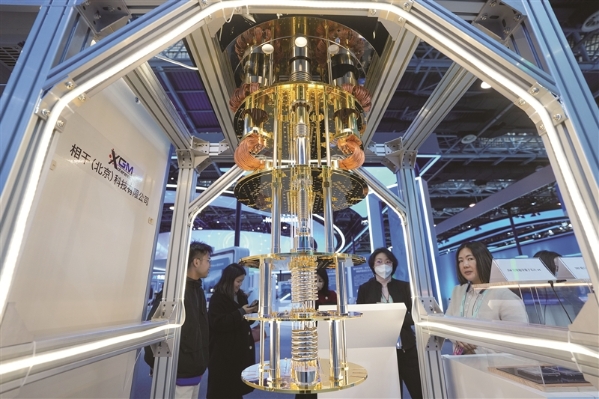

观众参观大型超导量子计算原型机。新华社记者 鞠焕宗 摄

“遇事不决,量子力学”——这句网络热梗的流行,折射出量子科技在公众心中的特殊地位。随着我国在量子领域的高速发展,一大批前沿科技成果产出,“量子”这个词也被抬到了近乎神化的位置。

理论物理学家、中国科学院院士、中国工程物理研究院研究生院创院院长孙昌璞告诉科普时报记者,如今“万物皆量子”,有的地方还有卖量子鞋垫、推销量子按摩的。“但什么是量子?恐怕没有几个老百姓能说的明白。”

孙昌璞认为,科学家应该负起科学责任,承担起为社会公众做科普的任务。“至少不要让大家觉得量子科技是无所不能的。”他举例说,日常个人微信聊天根本不需要量子加密。量子加密在国家安全这种特殊领域应用才有价值,但目前距离真正使用还有相当远的距离。“科学家有责任让公众正确认识量子,不被伪科学牵着走。”

科技创新、科学普及是实现创新发展的两翼。当下,人工智能(AI)已深度融入科技创新,成为科研人员提升效率、突破瓶颈的“得力助手”。但同时,AI造假也更加难以分辨。

“AI技术的加持让科研灰色地带愈发复杂。”但孙昌璞直言,“我不主张在科学研究中禁止使用AI,它应该像当年计算器、计算机的出现一样,是一个提升科研效率的好工具。”

“我一直在倡导科学家要有良心、有羞耻心,自己去约束自己。”孙昌璞表示,这也是科学责任的一部分,“科学研究容不得半点虚假,作为科研人员应该很不屑使用AI造假,要认为这是可耻的。”(科普时报记者 毕文婷)

来源:《科普时报》(2025年7月25日 06版)