第十九届中国青年女科学家奖黄敏:

做科研,永远都在“不舒适区”

发布日期: 2024.06.06

编者按:

2024年4月28日,由中国科协、全国妇联、中国联合国教科文组织全国委员会共同主办的第十九届中国青年女科学家奖颁奖典礼在京举行。

20名女科学家获得第十九届中国青年女科学家奖,5个团队获得第十九届中国青年女科学家奖团队奖,10人入选第八届未来女科学家计划。

20年来,伴随越来越多杰出女科学家的美丽绽放,中国青年女科学家奖在培养、发现、举荐优秀女性科技工作者方面发挥了重大作用,为科研领域“她力量”奏响向阳生长的新时代乐章。

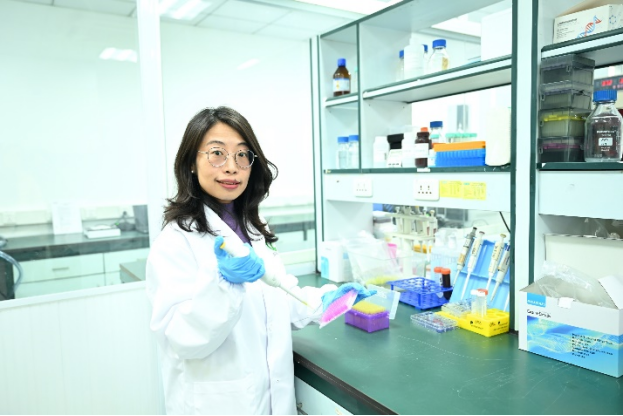

最近,原本就把时间表排得满满的黄敏更忙碌了。除指导团队成员和学生的科研实验、参加学术交流外,她还要抽出时间开展科普活动,与中学生面对面交流。

从西北地区考入中国药科大学,后来到中国科学院上海药物研究所读博,再到美国哈佛大学医学院从事博士后研究,一路“打怪升级”成为优秀科学家,黄敏的经历充满了励志色彩。

黄敏是中国科学院上海药物研究所(以下简称上海药物所)的研究员、课题组长。近日,她获得了第十九届中国青年女科学家奖。

即便自己屡获奖项,已成功研制出2种获批临床试验的抗肿瘤新药、发表了高水平研究论文,黄敏仍然表示:“我从来没觉得有可以轻松应对的时候,一直都处在自己的‘不舒适区’。”

回国开垦新方向,走了不少弯路

2011年,从美国哈佛大学医学院博士后出站的黄敏决定回国,几乎没有犹豫,她选择回到自己曾读博的地方——上海药物所。

凭借博士、博士后期间练就的出色科研能力,黄敏本来打算在DNA损伤应答研究方面大展拳脚,但团队负责人建议她尝试肿瘤代谢方面的研究。当时,肿瘤代谢研究是国际上的新兴领域,国内才刚刚起步,特别是新药研究几乎空白。选择这个领域,意味着黄敏需要从零开始。

“DNA损伤应答方面的研究相对成熟,要想在其重大科学问题上有所作为,需要一些生物化学、结构生物学的手段,但当时的我并不擅长,如果退而求其次去做一些‘边角料’,又非我所愿。反倒不如到一个新方向去,研究空间或许更大。”经过深思熟虑,黄敏决定接受这个“挑战”。

可真正开始实验后,她才发现处处都是困难。“现在回头去看,当时的自己是‘无知者无畏’。”黄敏笑着说。

首要的困难便是检测能力缺乏。“当时设备、技术都没有,自己说是做代谢研究,却连基本的代谢物、代谢表型都检测不了。我们只能通过别的间接指标去解释、研究,很不专业。”黄敏回忆。

因此,边做边学、四处“拜师”、寻找合作成了黄敏的常态。她和团队成员常常驻扎在其他课题组学习,借用他人的仪器。用她的话说,很感激大家慷慨相助,不过偶尔也会尝到“寄人篱下”的滋味。

做肿瘤代谢研究面临的种种困难,让黄敏不敢放下其他方向的研究。借助整个大团队的研究平台,她在DNA损伤应答、表观遗传等方向上也积极开展研究工作,以保证自己有所产出。

“前期摸索的过程持续了好几年,也走了不少弯路。虽然在肿瘤代谢研究上没做出什么成果,但能明显感受到自己和团队的成长,这给我们带来一些信心。”黄敏说。

直到2015年,在一点点建立起自己团队的技术体系后,黄敏终于有了第一篇肿瘤代谢新药发现的研究论文和第一项发明专利。

“我一直都处在不舒适区”

在肿瘤代谢研究方面已经有了成果产出,这算是入门了吗?

“谈不上,我甚至觉得现在都不算入门。”面对这样的问题,黄敏不假思索,“我从来没觉得有可以轻松应对的时候,一直都处在自己的‘不舒适区’。我想这也是科研的常态,要不断追求新的东西,就永远不会舒适。”

近年来,随着对肿瘤研究的深入,人们不再满足于对肿瘤细胞自身的研究,而是在更大尺度上着眼于肿瘤细胞生存的微环境,研究肿瘤代谢异常、机体免疫功能与肿瘤发生发展和转归关系等。

面对领域内的变化,黄敏再一次选择了自己的“不舒适区”,同时开展了几个肿瘤微环境和肿瘤免疫代谢方面的课题研究。

“做基础研究和转化研究最大的不同是,做基础研究可以全凭兴趣、全凭擅长,一个蛋白可以研究一辈子;但我们做治疗转化、药物研发,治疗机会、临床需求在哪里,我们的兴趣和目标就在哪里。”黄敏说。

目前,黄敏作为项目负责人研发的2种候选新药已获中国和美国食品药品监督管理局批准,开展临床研究并实现成果转化。

候选新药已进入临床阶段,本来可以由临床医生接手进行试验,但黄敏觉得,自己的工作并未结束。

“我们研发了针对肿瘤代谢热门靶点IDH1的新药,但同类药物在实体瘤治疗方面此前还未成功过。后来我们继续进行实验室研究,发现了胆管癌中针对该类药物的新的敏感标志物,有望指导临床发现敏感人群。”黄敏希望,通过实验室的转化研究为临床研究提供思路、保驾护航。

不断面向临床需求、探索新药的治疗潜力,并不是容易的事,但黄敏充满信心:“比起导师那辈老科学家一穷二白地创业,我们面临的情况已经好了很多。国家当前的生物医药产业已有了飞速发展,相信遇到的困难都是暂时的。未来,希望我们的工作帮助到更多的患者。”

“草履虫”的进化和影响

从小生长在西北地区的小城市,黄敏总能感受到自己和发达地区同龄人的差距。从上大学、读博士到从事博后研究,她一直觉得自己很“菜”,甚至和朋友调侃,“自己是进化最底端的‘草履虫’”。

但幸运的是,这只“草履虫”的进化速度非常快。工作十余年,她已成长为上海药物所的骨干力量,带领20多人的团队进行肿瘤代谢和药物研发工作,还曾获得上海市巾帼创新新秀奖、上海市科技系统五四青年奖章、中国科学院卢嘉锡青年人才奖、药明康德生命化学研究奖等。

“努力是我唯一的优势,一步一步地,我‘蹦’上了原本可能够不到的平台。最终,我希望用努力证明自己能够配得上这样好的平台。”黄敏说。

面对这样一个不断追求卓越、对自己要求极高的老师,学生们常常“叫苦”。但在黄敏日复一日的严格要求和影响下,学生们总能体会到什么是真正的科研、如何脚踏实地做科研。

学生的改变和进步,也恰恰是最让黄敏有成就感的事。“我做出的科研成果,只能影响人类很小的一部分,是微乎其微的,但作为老师去培养人才,就会影响很多人,包括他们的未来选择、人生道路。未来,他们会继续做更有影响的工作、去影响更多的人。”黄敏说。

因此,即便工作已经排满,黄敏也愿意挤出时间去做科普、做讲座。她希望带动更多年轻学生走进科学殿堂,给像她一样、成长在偏远地区的孩子播撒下科学的种子,然后静静等待其开花结果。

相关背景:

中国青年女科学家奖由中华全国妇女联合会、中国科学技术协会、中国联合国教科文组织全国委员会、欧莱雅(中国)有限公司共同设立,旨在表彰在相关科技创新领域作出突出贡献的青年女科技工作者和创新团队,激发广大女科技工作者的创新创业创造活力,为加快建设世界重要人才中心和创新高地、实现高水平科技自立自强贡献巾帼智慧和力量。

中国青年女科学家奖是中国科研界最具有影响力的女性奖项,旨在表彰奖励在科学领域取得重大科技成果的女性青年科学家,激励她们继续从事科学事业,在科学技术领域取得更加丰硕的研究成果。中国青年女科学家奖获得者应具备的条件包括:(一)热爱祖国,具有“献身、创新、求实、协作”的科学精神及“自尊、自信、自立、自强”的时代精神,学风正派;(二)在自然科学研究领域取得重大发现、重大成果或提出重要的创新学术思想;(三)40周岁(含40周岁)以下的中华人民共和国女性公民。中国青年女科学家奖每年评选一次,每次不超过5名,其中1名为在西部地区工作的女性科技工作者;中国青年女科学家奖设立提名奖,提名奖每次不超过5名;中国青年女科学家奖候选人推荐单位包括:(一)各省、自治区、直辖市妇联、科协;(二)中国科协所属各全国学会、协会、研究会;(三)各有关高等院校。

2004年9月,第一届“中国青年女科学家奖”颁奖典礼举行。截至2021年,有148位女性科学家获此殊荣,其中黄如、陈薇、朱美芳、曹晓风、吴骊珠、于吉红、王小云和谢毅等获奖者当选为两院院士,以榜样的力量激励着青年女性投身科学。2022年,中国青年女科学家奖全新升级,个人奖名额从10人提升至20人,并增设团队奖。2023年,20名女科学家获得第十九届中国青年女科学家奖,5个团队获得第十九届中国青年女科学家奖团队奖,10人入选第八届未来女科学家计划。截至2023年,共有184名女科技工作者获得中国青年女科学家奖。这些优秀的女科学家们在生物科学、物理学、化学、环境科学等不同领域都取得了杰出的成果,展现出女性在科学研究中的无限潜力和创造力。

中国科协信息中心 供稿