2025世界科技与发展论坛—— 国际智能制造研讨会在京召开

发布日期: 2025.10.30

10月28日,2025世界科技与发展论坛——国际智能制造研讨会在北京成功召开。本次研讨会由国际智能制造联盟与中国机械工程学会共同主办,以“探索智能制造科技前沿,促进产业创新升级”为主题,汇聚了来自中国、德国、韩国、马来西亚、奥地利等多国专家学者,以及日本、法国企业代表,共同探讨全球智能制造发展趋势,推动技术创新与国际合作进程。活动吸引了近百名专业人士参会。

会议由中国机械工程学会秘书长张喜军主持。开幕式上,工业和信息化部装备工业一司智能制造处处长赵奉杰、德国机械设备制造业联合会北京代表处首席代表Claudia Barkowsky、国际焊接学会候任主席Stephan Egerland、中国机械工程学会副理事长王国彪先后致辞。

张喜军秘书长主持开幕

赵奉杰处长致辞

赵奉杰处长在致辞中介绍了中国在智能制造领域的工作成效。她表示,未来将深化数智技术与制造业的融合,加强系统创新与国际合作,并欢迎全球企业和学者共享中国智能制造的广阔机遇。

Claudia Barkowsky首席代表致辞

Claudia Barkowsky首席代表指出智能制造对工厂提升效率、增强韧性及可持续性至关重要,充分肯定中国在智能制造领域的投入与市场潜力。她呼吁加强国际协作,共同应对标准不统一、数据碎片化等全球性挑战。

Stephan Egerland候任主席线上致辞

Stephan Egerland候任主席高度评价中国在智能制造技术落地应用方面所取得的成就。他指出,中国开放合作的技术意愿,为深化全球合作奠定了坚实基础。

王国彪副理事长致辞

王国彪副理事长对各方长期以来的支持表示感谢,指出全球制造业正经历深刻的数字化、智能化转型。他强调,未来应秉持开放共享的理念,持续深化国际合作。

在主题报告环节,来自国际智能制造联盟及其他知名机构的多位专家学者,聚焦智能制造的前沿技术与创新实践做了精彩的报告交流。

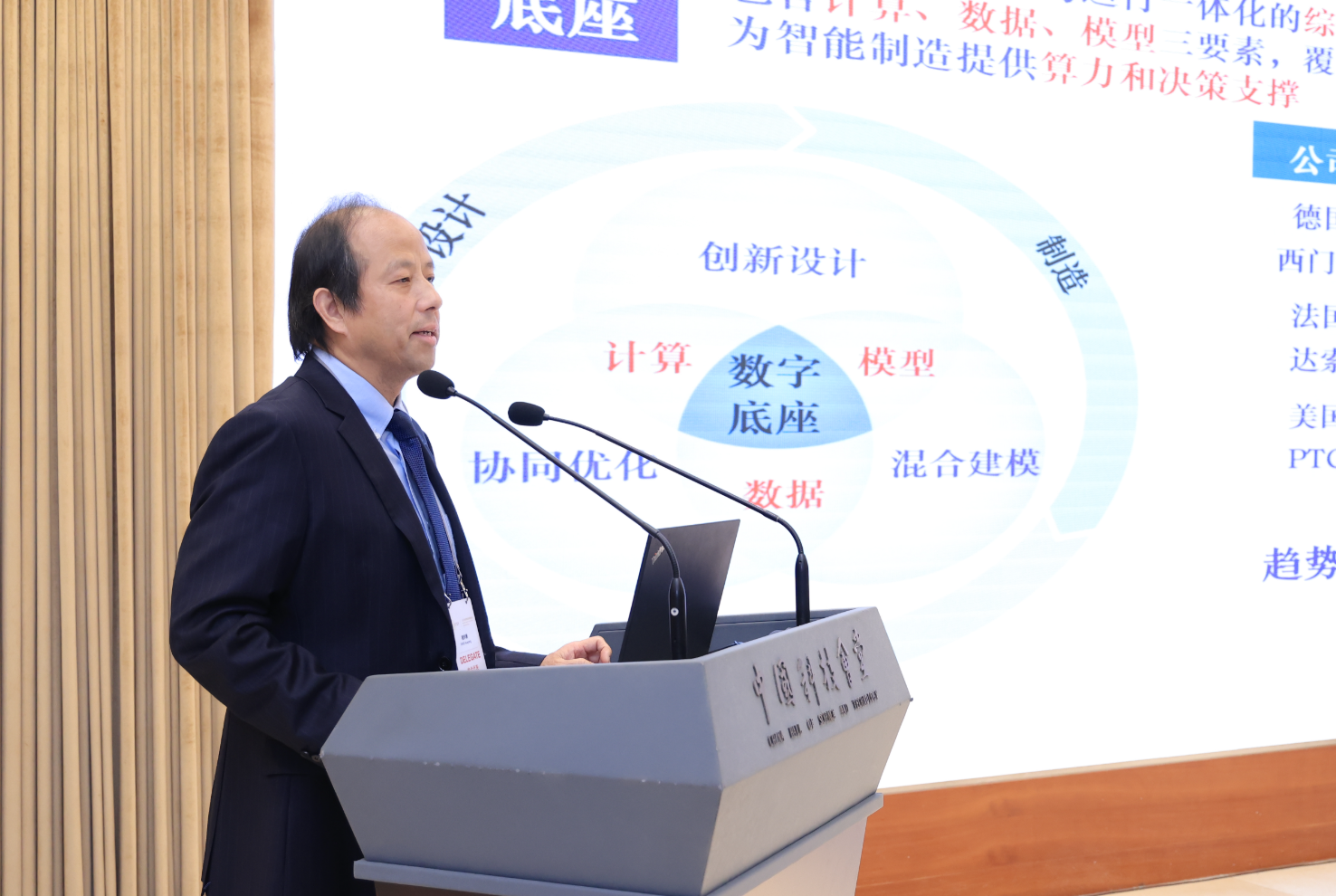

杨华勇主席作报告

国际智能制造联盟主席杨华勇主席为我们介绍了其团队利用人工智能技术推动制造业转型升级的创新实践,如构建集成工业大模型与数字底座的系统架构,打造原型数字基础设施,开发面向产品和设备维护的智能体等。报告通过多个实践案例的分享,展示了产品研发智能体、生产管控智能体等工业场景的个性化智能体应用,显著提升了生产效率、优化流程并降低了成本,为行业提供了可复制、可推广的智能制造技术路径,也揭示了人工智能与制造业融合的广阔前景。

Dong-Gyu Ahn理事长作报告

韩国制造工艺工程师学会Dong-Gyu Ahn理事长分享了基于机器学习的DED增材制造工艺研究,采用数据驱动的机器学习方法,通过提取熔覆道截面的关键控制点坐标,构建多层感知器预测模型,实现对熔覆道形貌的快速、精准预测。该研究为提升增材制造质量与效率提供了新颖有效的技术路径。

范峰副校长作报告

哈尔滨工业大学范峰副校长介绍了FAST(500米口径球面射电望远镜——“中国天眼”)的结构创新,包括FAST主动反射面结构总体方案、反射面结构若干关键技术、反射面结构30m模型试验相关结构创新前沿内容,展现了智能制造技术在国家重大工程中的创新实践。

Bernd Sachweh副主席作报告

国际介科学组织Bernd Sachweh副主席介绍介科学推动智能增材制造可持续创新,从全球挑战引出绿色过程价值链概念,强调需跨学科合作。以粒子及时在增材制造中的应用为例,提出通过粒子行为研究与冷喷技术减少碳排放,推动增材制造向绿色化转型。

欧阳劲松所长作报告

欧阳劲松所长从标准化视角,系统阐述了智能制造的技术框架与发展路径,强调标准体系对产业互联与安全保障的支撑作用,并提出我国智能制造需从知识、载体与手段三方面突破,推动试点示范迈向系统化升级,助力制造业实现质量变革与效率提升。

圆桌讨论环节

圆桌讨论环节由国际智能制造联盟副秘书长吴幼华主持。马来西亚工程师学会副理事长CheeFai Tan,菲尼克斯(中国)投资有限公司副总工程师朱世明,横河电机(中国)有限公司副总经理王东,达索系统信息技术有限公司智能制造总监龙滔,北京发那科FANUC先进制造人才培养联盟运营总监李冬颖参加对话讨论。

对话嘉宾们围绕“从数字化到智能化的范式转变”、“国际标准协同”及“中国智能制造国际化路线”等议题展开了深入探讨。嘉宾们指出,未来五到十年,人工智能应用必须建立在高质量结构化数据的基础之上,并同步推进组织变革与复合型人才培养。嘉宾们也建言中国出海企业,应将对接国际标准作为优先事项,以有效提升合规水平与国际兼容性。

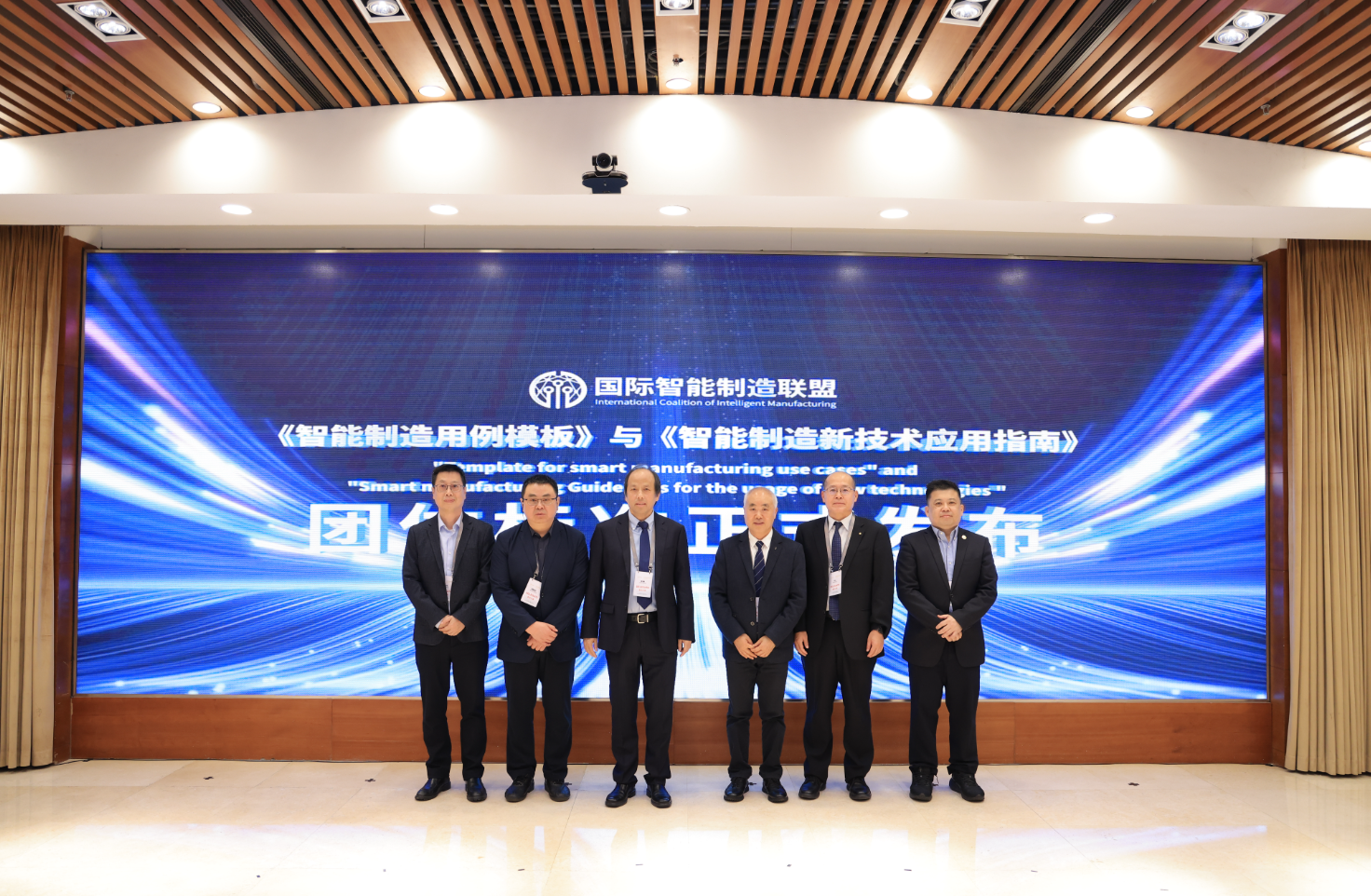

成果发布

在本次会议上,国际智能制造联盟正式发布《智能制造用例模板》与《智能制造新技术应用指南》两项团体标准,由联盟及其成员等20余家单位参与编制,涵盖智能制造系统架构与数据互操作规范,旨在为智能制造技术应用提供统一框架。

本次研讨会呈现了前沿技术报告,分享了宝贵实践经验,并通过深度交流激发了思想碰撞,使听众对智能制造的技术前沿与实践路径有了更为系统的认识。

来源:国际智能制造联盟