张俐娜:绿色化学的“中国引路人”|《 中国科学家的全球担当》

发布日期: 2025.10.22

【环球网科技综合报道】交流合作是科技发展的内生需求和自然规律,开放信任的国际科技合作是大势所趋,是人心所向。中国始终是国际科技开放合作的坚定倡导者和积极实践者。只有在相互尊重、平等互利的基础上深化合作,才能让科技更好造福世界各国人民。

科技为舟载天下,人文作楫济未来。值此中国科协2025“开放合作月”之际,我们特别策划《科学无界,命运与共——中国科学家的全球担当》系列专题,回顾中国科学家携手国际同行推动人类社会发展进步的生动实践。

中国科学院院士、高分子物理化学家张俐娜46岁起步科研,71岁获国际最高奖,用二十五年时间,攻克纤维素和甲壳素难以溶解和熔融加工这一世界性难题,不仅开创了高分子低温溶解新领域,更使中国成为国际天然高分子领域研究的重要策源地。

直面全球难题,提出低温溶解“中国方案”

纤维素和甲壳素是自然界最丰富的可再生资源,却因难以溶解与熔融加工,长期无法高效利用。1986年,46岁的张俐娜刚回国组建课题组,便瞄准这一困扰全球的难题,在设备简陋、经费有限的条件下,带领团队开展天然高分子绿色溶解与功能材料研究。

1988年,张俐娜(右)指导本科生做实验。来源|武汉大学官网

历经十余年系统攻关,她成功利用NaOH/尿素水溶液在低温条件下实现纤维素和甲壳素的高效溶解,突破传统热溶解的理论限制,开创了低温、低成本、无毒的绿色溶解新技术,被国际同行誉为“一个神话般的故事”。

张俐娜的研究没有止步于实验室。基于低温溶解技术,她成功构建出一系列性能优异的纤维、薄膜、水凝胶、气凝胶等新型材料,广泛应用于纺织、生物医学、能源储存、污水处理等领域。如今,她的低温溶解技术已成为世界绿色化学的重要组成部分,持续为全球生物质资源利用、碳中和目标及可持续发展提供关键技术支撑。

荣获国际最高奖,中国声音响彻世界化学界

2011年3月,张俐娜荣获美国化学会安塞姆·佩恩奖,这是国际纤维素与可再生资源材料领域的最高荣誉,她也成为近五十年来首位获此奖项的中国科学家。

同年12月,她当选中国科学院院士。国际奖项与国内学术荣誉的双重认可,不仅是对她数十年深耕低温溶解技术、突破可再生资源利用瓶颈的高度肯定,更标志着中国在该领域的科研实力站上国际舞台前沿,赢得世界尊重。

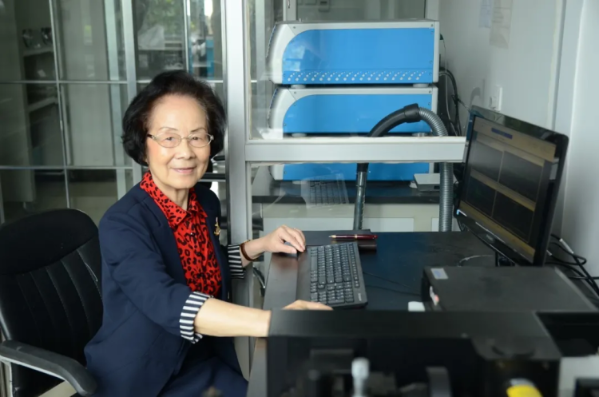

张俐娜在办公室。来源|武汉大学官网

张俐娜用自身经历证明,科研生命不受年龄所限,创新永远始于勇气与坚持。从46岁毅然投身科研,到60岁带领团队攻克世界难题,再到71岁跻身国际最高领奖台。她以“大器晚成”的奋斗历程,为无数科研工作者树立了“只要心怀热爱、步履不停,任何时候都能开启新征程”的榜样。(玉沁)

来源:环球网