从这场展览看新中国科普之路如何走来

发布日期: 2025.09.12

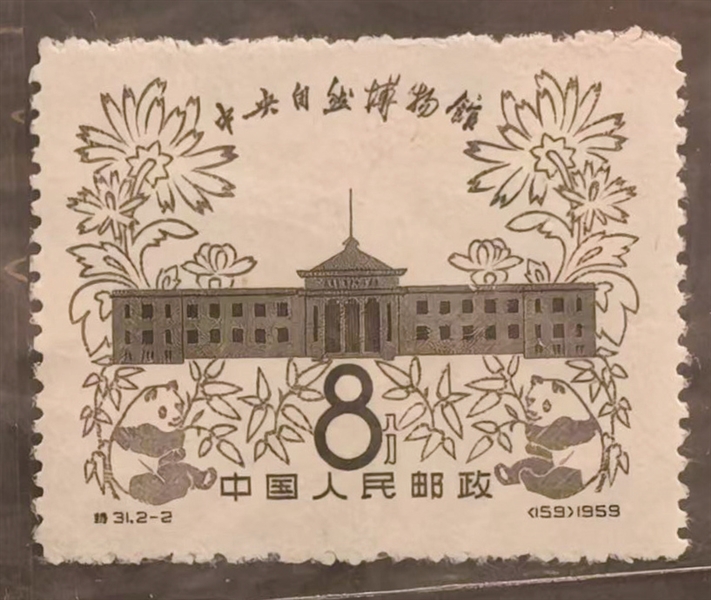

1959年,为祝贺中央自然博物馆开馆发行的邮票。

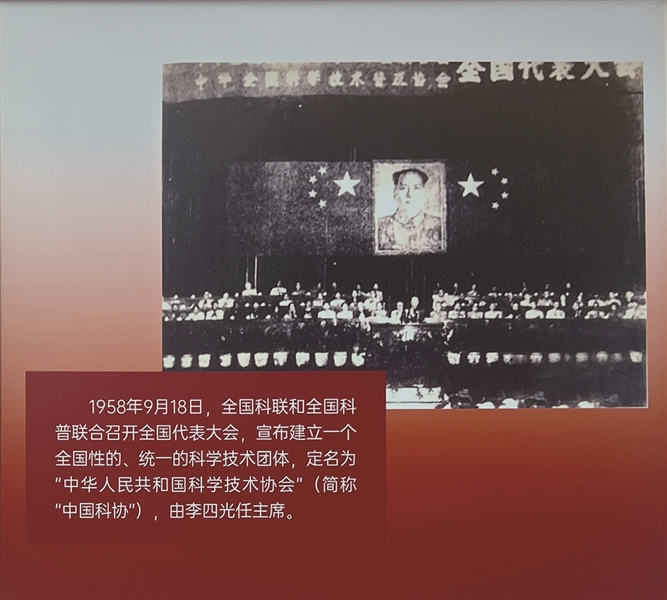

1958年9月,全国科联和全国科普联合召开全国代表大会,宣布建立一个全国性的、统一的科学技术团体,定名为“中华人民共和国科学技术协会”。

本版题图由视觉中国提供本版图片除署名外均由中国科普研究所提供

编者按

首个全国科普月主场活动已于9月1日全面启动,打造全领域行动、全地域覆盖、全民参与共享的科普盛宴。其中,“新中国科普成就展”,以时间为序,分为“‘向科学进军’中科普事业蓬勃兴起”“‘科学的春天’里科普事业欣欣向荣”“科教兴国战略下科普工作全面推进”“科技强国建设中科普赋能筑基”4个篇章,讲述不同时期的科技创新故事、科学普及故事以及科学家的故事。依托该展,本报带读者回望我国科普事业走过的光辉历程和取得的伟大成就,感受科学普及与科技创新同频共振的力量。

==============================

◆1949年

“科普为人民服务”的指导思想确立

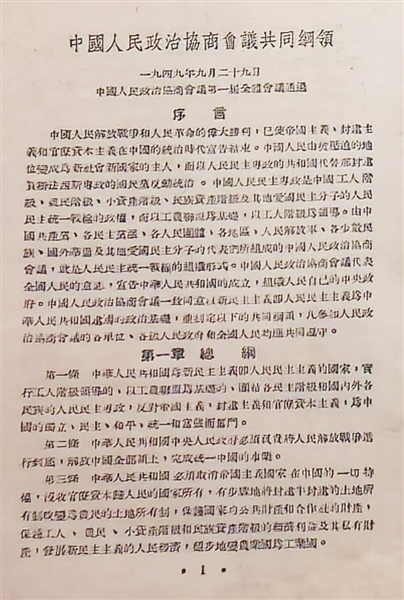

1949年9月,“科普”作为一项基本国策,被正式写入《中国人民政治协商会议共同纲领》,揭开了新中国科普事业的新篇章。《中国人民政治协商会议共同纲领》体现了党和国家对科学、科学普及的重视,明确了科学、科学普及的目的,科学和科普是为大众服务的,要“服务于工业农业和国防的建设”。

◆1956年

“向科学进军”中科普事业蓬勃兴起

1956年1月,中共中央在全国知识分子问题会议上发出“向科学进军”的号召。同年10月29日至11月3日,全国第一次职工科学技术普及工作积极分子大会在北京召开,钱学森、茅以升、竺可桢等科学家和工人代表共聚一堂,共同探讨新中国科普事业发展方向。会后,广大知识分子纷纷投身科技建设和科普工作,首批围绕国家中心工作的科普阵地相继建设,将这一时期的科普工作推向高潮。1957年9月,新中国第一座天文馆开馆;1959年1月,新中国依靠自己的力量筹建的第一座大型自然历史博物馆正式对外开放;1960年3月,北京科学教育电影制片厂成立……

◆1958年

中国科协成立

1958年9月,“中华全国自然科学专门学会联合会”(以下简称“全国科联”)和“中华全国科学技术普及协会”(以下简称“全国科普”)联合召开全国代表大会,宣布建立一个全国性的、统一的科学技术团体,定名为“中华人民共和国科学技术协会”(以下简称“中国科协”),由李四光任主席。由此,一个党领导下的新型全国性科技团体诞生了。

◆20世纪60年代

大规模科普活动陆续开展

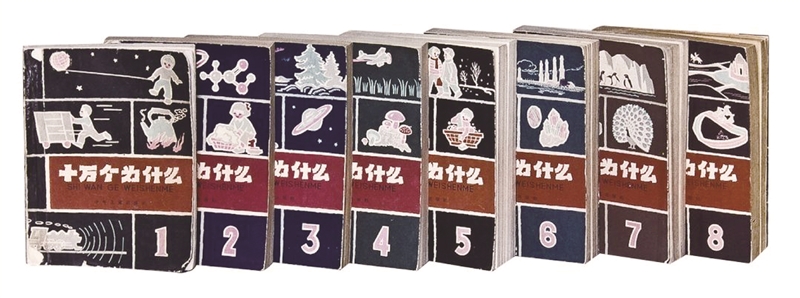

1961年,第一部百科全书科普读物《十万个为什么》丛书出版;1965年6月,毛泽东主席批示“培养一大批‘农村也养得起的医生’”;1965年,华罗庚把优选法和统筹法(统称“双法”),写成大白话的小册子《优选法与统筹法平话》,在20多个省份进行培训、推广……20世纪60年代,在党的领导下,根据人民群众的生产建设和日常生活的实际需要,开展了多种形式的科普活动。

◆1978年

改革开放后 科普事业迎来春天

1978年3月,全国科学大会召开。邓小平同志在大会开幕式上表示“四个现代化,关键是科学技术的现代化”,此后他又多次强调“科学技术是第一生产力”。改革开放以来,中国科普创作协会、中国科普创作研究所等全国性的科普团体机构,以及新一批专业科普场馆相继建立,“乌兰牧骑”等少数民族科普工作队持续活跃。“星火计划”等一系列科技计划的制定和实施,不仅带动了大批科技工作者将工作融入经济建设,也吸引了广大青少年学科学、爱科学、讲科学、用科学。“科学的春天”带来了“科普的春天”。

◆1994年

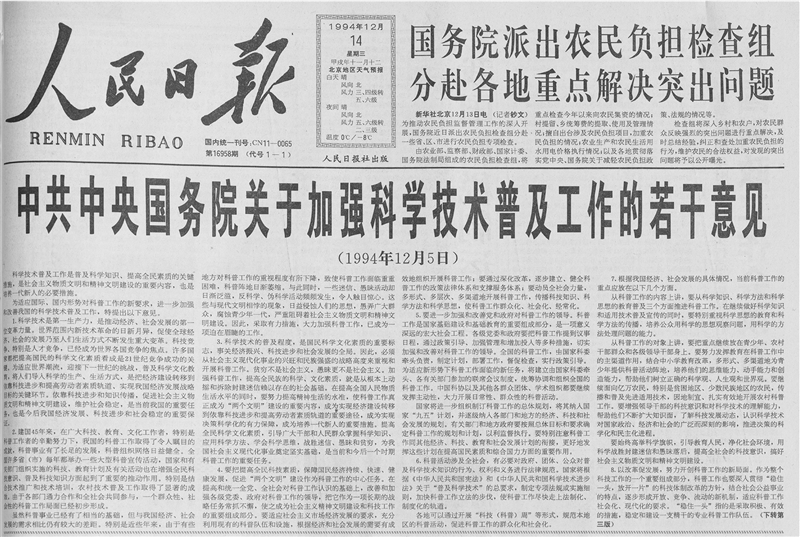

首个全面论述科普工作的纲领性文件发布

1994年12月,《中共中央国务院关于加强科学技术普及工作的若干意见》发布,强调“必须从社会主义现代化事业的兴旺和民族强盛的战略高度来重视和开展科普工作”。

◆1995年

科教兴国战略下 科普工作全面推进

1995年,《中共中央国务院关于加速科学技术进步的决定》印发,明确提出实施科教兴国战略,强调“提高全民族的科技文化素质是推进科技进步、实现社会主义现代化的必要前提,是民族强盛的基础”。1996年,中宣部等部门联合发出《关于开展文化科技卫生“三下乡”活动的通知》,标志着“三下乡”活动正式启动。在之后的10年间,近2000万人次的科技人员参加“三下乡”活动,以机动灵活的方式展示丰富多彩的内容,将科普延伸到偏远地区和广大农村。随着广播电视技术的发展,电视走进千家万户,成为科普工作的重要载体。

◆2002年

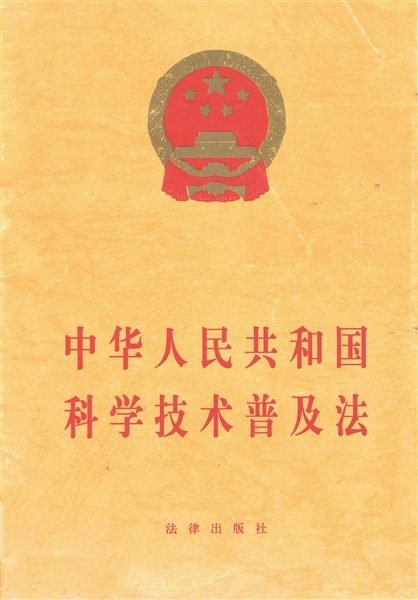

世界上首部关于科普的专门法律审议通过

2002年6月,世界上第一部关于科普的专门法律——《中华人民共和国科学技术普及法》(以下简称“科普法”)审议通过。在科教兴国战略引导下,我国科普政策环境稳步向好。次年6月,在科普法正式颁布实施一周年之际,中国科协举办首届全国科普行动日活动。2004年更名为“全国科普日”。习近平同志在2008年至2012年期间,连续5年出席全国科普日活动,对科普事业给予极大重视。

◆2012年

党的十八大后科普赋能 筑基科技强国建设

2013年,嫦娥三号着陆月球;2015年,“华龙一号”首堆示范工程开工建设;2016年,500米口径球面射电望远镜(FAST)落成启动;2017年,我国自主研制的首款C919大型客机首飞成功;2018年,国家主席习近平向世界公众科学素质促进大会致贺信;2020年,我国首次火星探测任务“天问一号”探测器成功发射;2023年,习近平给“科学与中国”院士专家代表回信……党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央高度重视科技创新、科学普及和科学素质建设,团结带领全党全国各族人民,攻坚克难、锐意进取、砥砺奋斗,不断促进全民科学素质提升,为中国式现代化赋能筑基。

◆2016年

“两翼理论”为新时代科普工作指明方向

“科技创新、科学普及是实现创新发展的两翼,要把科学普及放在与科技创新同等重要的位置。没有全民科学素质普遍提高,就难以建立起宏大的高素质创新大军,难以实现科技成果快速转化。”2016年5月30日,习近平总书记在全国科技创新大会、两院院士大会、中国科协第九次全国代表大会上发表重要讲话,系统全面地阐释了“两翼理论”。

这一重要理论是习近平关于科技创新系列重要论述的组成部分,是习近平新时代中国特色社会主义思想的重要内容之一,成为科技创新和科学普及工作的指导思想和行动指南,为解决科技强、科普弱的“两翼”不平衡问题、实现“两翼齐飞”提供了根本遵循,对于建设创新型国家和世界科技强国、实现高水平科技自立自强具有重要战略意义。

◆2021年

新时代中国科普事业顶层设计日趋完善

以科普法治化建设为引领,科普标准化建设层层推进。2021年,国务院印发《全民科学素质行动规划纲要(2021-2035年)》。科技部、中宣部、中国科协印发《“十四五”国家科学技术普及发展规划》。2023年,全国科普工作经费投入首次突破200亿元规模,同时支出结构逐步优化,大部分用于举办科普活动、建设科普场馆,着力保障科普工作重点项目。

国家、省、市、县四级组织实施的科普工作体系逐渐被构建起来,探索出“党的领导、政府推动、全民参与、社会协同、开放合作”的科普建设模式,各地区各部门纷纷响应号召,协同联动发挥自身资源优势,开展了丰富多样的科普活动。

◆2023年

新媒体传播技术为科普赋能

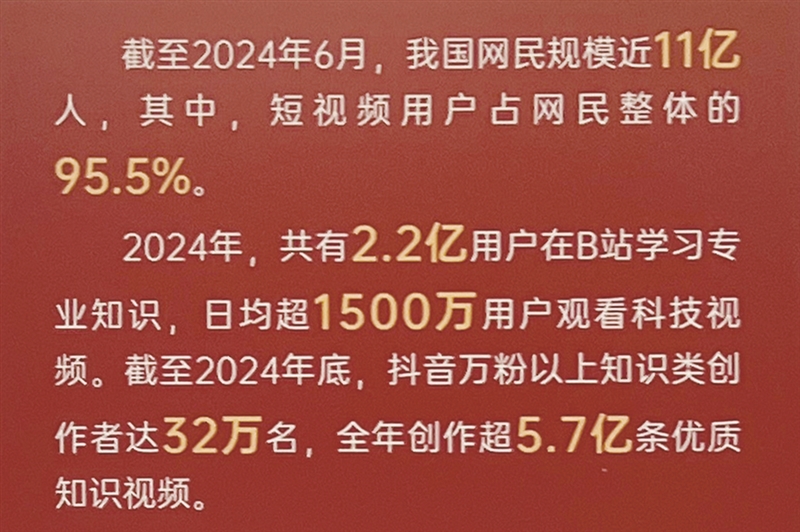

2023年全国科普类网站建设2045个,科普类微信公众号关注数10.45亿,各类科普类微博粉丝数2.86亿……5G技术和移动智能终端的普及,新媒体场域为知识传播提供了得天独厚的条件,让新时代的科普事业搭上了“顺风车”。无论是专家学者,还是普通科技爱好者,在新媒体时代都能成为科普工作的一分子。AI等新技术加速应用落地,越来越多的群体共享数字发展成果。

◆2025年

依法开展全国科普月活动

2024年12月25日,十四届全国人大常委会第十三次会议表决通过新修订的《中华人民共和国科学技术普及法》,首次以法律形式确立每年9月为全国科普月。

2025年9月,我国迎来历史上第一个全国科普月。此次科普月由中国科协联合34家全民科学素质纲要实施工作办公室成员单位共同部署开展。从“科普日”到“科普月”的升级,是提升全民科学素质的重要举措,不仅仅是活动时间的延长,更是活动内涵的重塑。

来源:《科技日报》(2025年9月12日 第06版)