“人工智能+”研讨活动在京举办

发布日期: 2025.10.20

10月10日,由中国科协立项支持,中国女科技工作者协会主办的“人工智能+”研讨活动在中国科技会堂举办,20余位来自高校、科研院所及医疗机构的院士专家围绕相关议题开展交流研讨。本次研讨活动由北京大学工学院院长、中国科学院院士段慧玲担任执行主席,中国科学技术大学副教授朱晓娣、东华大学材料科学与工程学院讲师朱宇文担任学术秘书。

主旨报告环节,中国科学院上海微系统与信息技术研究所研究员李孟作“脑机接口的数据与算法:脑电大模型”报告,指出当前脑机接口在任务、个体和时间上的泛化性难题,强调脑机接口领域中海量脑电数据核心资源及创新性算法的重要性,并介绍团队基于海量数据自研的脑电大模型在癫痫预警、语言解码及脑控游戏等场景验证情况,表示将结合我国丰富的医疗数据资源,努力实现脑机接口技术的普惠化与产业化突破。北京大学心理与认知科学学院副院长罗欢以“结构脚手架:人脑如何克服认知瓶颈”为题,从认知科学视角剖析了人脑与人工智能在认知机制上的根本差异,提出可通过借助“二维空间地图”“层级折叠结构”来构建“结构性心智模型”,实现对信息的高效编码、记忆与推理,以突破人脑认知有限性,并认为这种结构化处理模式在解决大模型“灾难性遗忘”“缺乏世界模型”等问题上具有关键参考价值。首都医科大学附属北京天坛医院教授李子孝作“数智驱动的脑血管病诊疗决策研究”报告,分享脑机接口与神经调控技术在卒中康复领域的临床探索情况,介绍团队通过开展创新临床研究探索改善患者运动功能的疗法,并展望了“闭环自适应调控”的未来方向,强调构建“数字孪生脑”模型对该领域发展的关键意义。

自由发言环节,与会专家围绕脑科学与人工智能融合、神经调控应用、脑机接口技术等话题展开热烈讨论。中国科学院生物物理研究所研究员、中国科学院院士王志珍指出,脑科学和神经科学研究生命科学领域中最高级最复杂的运动规律,需要运用人类所有的知识和技术,需要跨界研究者和最广泛深刻的学科交叉。段慧玲院士建议,在脑科学与人工智能相结合的研究中需要将脑电信号的规律性纳入考虑,只有充分理解脑电信号的内在节律与动态特征,才能更精准地刻画脑活动模式,为智能算法提供更加真实可靠的数据支撑。国家肝癌科学中心主任、中国工程院院士王红阳指出,医学与人工智能应是“双向赋能”,而非单一应用场景,人体作为亿万年演化的精密系统,其神经机制有望为AI模型与算法创新提供关键启示,应加强脑科学数据平台建设,通过跨学科合作推动两大领域共同发展。

专家们重点探讨了脑电数据泛化能力、高质量语料枯竭、脑机接口伦理边界等热点、非共识问题。大家一致认为,应加强脑科学与人工智能的双向赋能,并提出在“脑科学与类脑研究”重大专项中布局AI辅助项目、构建统一的脑机接口数据标准与共享平台、搭建多部门协同的伦理治理框架等建议,以支撑该领域在医疗健康中的创新应用。

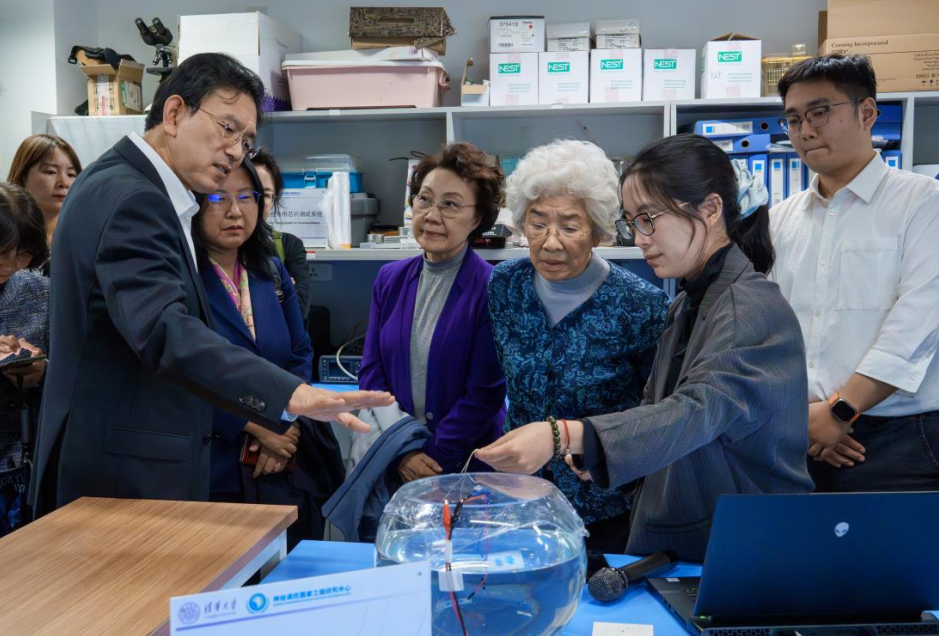

会后,专家们赴清华大学神经调控国家工程研究中心实地考察,深入了解神经调控技术从基础研究到临床转化的全链条进展情况。清华大学神经调控国家工程研究中心主任、中国科学院院士李路明介绍了国产脑起搏器、“人工脊髓”系统等前沿设备的研发与应用情况,并展望了通过融合脑电信息与人工智能构建“智能体”以深化脑科学研究的未来图景。

中国科协科学技术创新部供稿